A proclamação da fé e a consciência de uma Igreja que sabe que não brilha com a sua própria luz.

ANDREA TORNIELLI

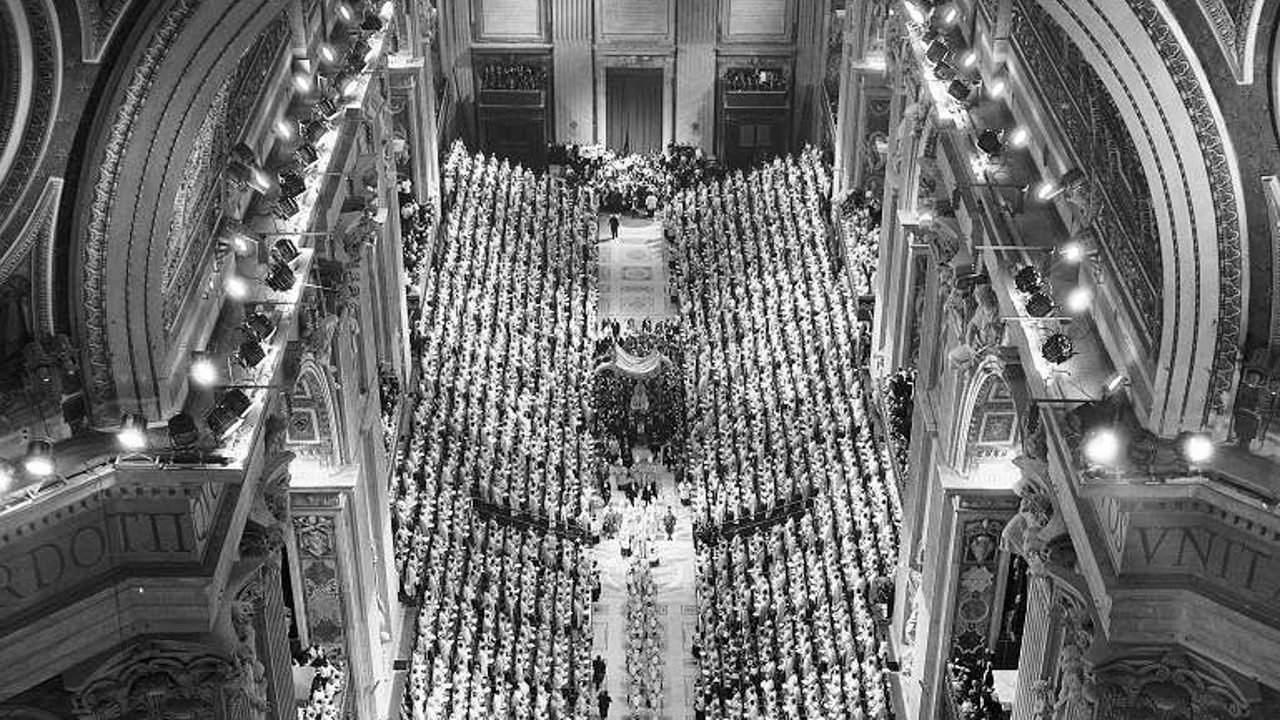

Em uma homilia memorável proferida em 11 de maio de 2010, em Lisboa, Bento XVI observou: “Frequentemente nos preocupamos com as consequências sociais, culturais e políticas da fé, presumindo que esta fé existe, e isso, infelizmente, é cada vez mais irrealista”. É precisamente essa constatação, que leva em conta a realidade da secularização e da descristianização, que está na origem do Concílio Ecumênico Vaticano II, cujo sexagésimo aniversário acabamos de celebrar. Muitos dentro da Igreja, desde o início do século XX, já viam a crescente dificuldade em transmitir a fé nas sociedades da primeira evangelização, as chamadas “cristandade”. Essa dificuldade não se deparava com uma aversão aberta e frontal ao cristianismo, mas sim com desinteresse. Essa foi a aguda percepção do arcebispo Giovanni Battista Montini quando chegou a Milão em meados da década de 1950 e se deparou com ambientes cada vez mais impermeáveis e distantes da mensagem do Evangelho: a classe trabalhadora, o mundo financeiro e o mundo da alta moda. A grande questão que fundamentou a corajosa decisão de João XXIII de convocar o Concílio e a sábia liderança de Paulo VI, que milagrosamente o conduziu a uma conclusão com apoio praticamente unânime, era, portanto, uma única questão: como voltar a anunciar o Evangelho aos homens e mulheres de hoje? Ficou claro, então, que o “cristianismo”, caracterizado por sociedades imersas na cultura cristã em todas as suas expressões, estava em declínio, e que a transmissão da fé exigia novas linguagens para redescobrir o que é verdadeiramente essencial e testemunhá-lo ao mundo.

Nas décadas seguintes ao encerramento do Concílio Vaticano II, seus efeitos estiveram no centro de debates e polêmicas ideológicas, muitas das quais ainda não foram superadas, entre aqueles que atribuem ao Concílio a crise da Igreja e a própria descristianização, e aqueles que pensam que a solução é adaptar-se ao mundo. Os primeiros não percebem que a crise tinha começado muito antes de 1962 e continuam perseguindo o sonho de uma restauração impossível, oferecendo a imagem de uma Igreja sitiada cuja única defesa é se fechar em um forte. Os segundos sonham com reformas elaboradas em gabinetes por especialistas para se adaptar às mudanças da sociedade, mas que não partem da experiência cotidiana do povo santo de Deus.

O que o último concílio ensinou e que se encontra no magistério dos Sucessores de Pedro desde 1965 até hoje, está bem sintetizado nas primeiras linhas da Constituição Dogmática Lumen gentium: “Cristo é a luz dos povos: este santo Concílio, reunido no Espírito Santo, deseja ardentemente, anunciando o Evangelho a toda criatura, iluminar todos os homens com a luz de Cristo que resplandece no rosto da Igreja”. Encontra-se aqui um núcleo central que nunca se pode dar como adquirido na ação eclesial, nem mesmo na pós-conciliar, nem mesmo na dos dias de hoje. A Igreja não brilha com luz própria, não irradia luz própria, não é a fonte do anúncio. A Igreja só pode procurar ser transparente, isto é, fazer transparecer, brilhar a luz de Cristo. É a luz de Cristo que resplandece no rosto da Igreja.

Esta constatação, tão evidente no magistério dos Padres da Igreja, está repleta de consequências. Uma Igreja que sabe que não é nem a fonte nem a “patroa” da fé, evita toda autossuficiência e autorreferencialidade, não vive com o olhar fixo no passado, não busca o apoio dos poderosos do momento, não procura impor a fé, não a reduz a regras, tradições, estratégias ou projetos humanos, sabe reconhecer as suas próprias inadequações pedindo perdão, dialoga livremente com todos, busca a Face do seu Senhor deixando-se evangelizar por aqueles que estão longe e o reconhece onde quer que Ele se manifeste livremente. Vive a misericórdia, o acolhimento, a proximidade aos pobres e marginalizados, e um compromisso com a paz e a justiça como forma de ser o sal da terra e deixar a luz de Cristo resplandecer no mundo, testemunhando a lógica de um Deus que — como Leão XIV nos lembrou na catedral de Istambul em 28 de novembro passado — “escolheu o caminho da pequenez para descer entre nós”, que “não se impõe chamando a atenção” e que, portanto, não precisa de nossas proclamações, nossas invectivas ou nossas estratégias para se fazer conhecido.

Falando sobre o Reino de Deus e a forma como ele se manifesta em Jesus Cristo, o Bispo de Roma disse no Angelus de 7 de dezembro: “O profeta Isaías o compara a um rebento: uma imagem não de poder ou destruição, mas de nascimento e novidade. Sobre o rebento que brota de um tronco aparentemente morto, começa a soprar o Espírito Santo com seus dons. Cada um de nós pode pensar numa surpresa semelhante que lhe aconteceu na vida. É a experiência que a Igreja viveu com o Concílio Vaticano II, que se concluiu há exatamente sessenta anos: uma experiência que se renova quando caminhamos juntos em direção ao Reino de Deus, todos ansiosos por acolhê-lo e servi-lo. Então, não só brotam realidades que pareciam fracas ou marginais, mas se realiza o que humanamente se diria impossível”.

Esta Igreja, que vive no mundo o mistério de Cristo, já está presente em muitas pessoas e comunidades, como nos testemunham as histórias de esperança que surgiram neste ano jubilar. Sessenta anos depois, ainda estamos nas fases iniciais do percurso que o Concílio nos indicou e que todos somos chamados a fazer germinar.